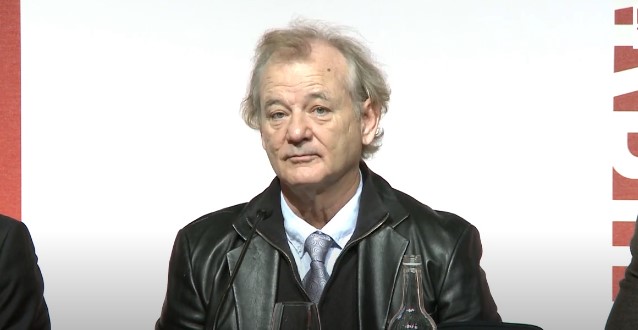

El actor Bill Murray confesó que una pintura le salvó la vida. Durante una rueda de prensa en la que promocionaba la película The Monuments Men (2014), un periodista le preguntó cuál fue el momento específico de su vida en el que el arte marcó una diferencia para él. Bill contó que al principio de su carrera no era muy buen actor y que en su primera aparición en un escenario abandonó el teatro y se fue a caminar varias horas por las calles. «Caminé en la dirección opuesta», comentó, «pero no opuesta a donde vivía, sino en la dirección opuesta al deseo de vivir». Así lo dijo y sonrió.

Después de imaginar su suicidio, siguió caminando y, sin proponérselo, entró en una galería de arte y vio una pintura llamada La canción de la alondra (1884). Representaba un amanecer en el campo. Aparecía una joven campesina trabajando. Llevaba una hoz en la mano derecha y acababa de detenerse a escuchar el canto de una alondra. Al fondo, un sol rojizo comenzaba a asomarse. Bill dijo que la imagen le recordó que él también era una persona y, al igual que para ella, el sol volvería a salir dándole otra oportunidad.

Bill tiene un estatus ambiguo: es una especie de actor de culto, aunque demasiado conocido como para serlo. Además, este hombre aparece en dos de mis películas preferidas: Lost in Translation (2003) y El día de la marmota (1993). Apenas tomé conciencia de este hecho. Es más, si alguien me hubiera preguntado quiénes son mis actores preferidos, habría dado una lista de nombres en la que no aparecería Bill. ¿Por qué? ¿Estaba juzgando mal sus capacidades interpretativas? No, lo que pasaba es que había naturalizado tanto su presencia en mi vida que lo consideraba demasiado familiar para valorarlo con distancia crítica. Como cuando te preguntan a quién admiras y mencionas a grandes figuras políticas, artísticas o científicas, obviando que, a menudo, tus verdaderos héroes están cerca de ti.

El don de este actor es su cercanía: su manera sutil y relajada de actuar, como si más que actuar, estuviera sencillamente viviendo. Recuerdo un comentario de una señora sobre él a propósito de su papel en Lost in Translation: «Ese tipo no tiene ninguna gracia». Supongo que lo que le pasaba a esta señora también les ocurre a otras personas. La gente espera grandes gestos dramáticos o cómicos, pero Bill opera a niveles más finos. Su arte expresa matices emocionales fáciles de pasar por alto, tal como ocurre con los cuentos de Chejov.

Pero cuando el espectador atraviesa esa falsa apatía, descubre su calidez. Tengo grabadas la perplejidad, el absurdo y la angustia ante el sentido de la vida que transmite en El día de la marmota. ¿Y cómo olvidar esa historia de amor construida más con complicidad que con palabras en Lost in Translation? ¿Hay algo más desolador que la manera en que mira a Scarlett Johansson cuando, cerca del final, ella se aleja y entra en el ascensor?

Hace poco, Bill estuvo en el Museo del Prado, frente al cuadro de Goya, donde aparece un perro semihundido, igual de solo que cualquier persona en el mundo: «Goya pintó esto en una pared en su casa y ahora lo han puesto en un marco en el Prado», dijo. Suspiró y, volteando a la cámara, agregó que, si uno de nosotros mirara ese cuadro, definitivamente se sentiría como un ser humano. Alguien debería decirle a Bill que eso mismo consigue su trabajo.